- どの申告ソフトを使うか悩んでいる

- 一人で申告するときどのくらいの労力がかかるのか知りたい

という方も是非最後まで読んでみてくださいね。

- 税理士に頼まず1人で法人税の申告書を作成する方法

- 数ある申告ソフトから全力法人税を選ぶ理由

- マネフォやfreee会計ソフトとの連携方法

- 申告にかかる費用

- 電子申告して法人税を納付する方法

では始めましょう♪

税理士なし!1人で行うマイクロ法人の決算【全力法人税】

決算の具体的な方法を見ていく前に、まずは法人の決算のスケジュールを抑えていきましょう。

申告時期

法人税の申告とは「その1年でその会社がどのような会計となりいくら法人税を収めます」ということを記載した申告書を国や都道府県に対して提出することをいい、申告した税金を納付することを納税といいます。

会社の決算月の翌々月末までに法人税の申告・納付が必要です。8月決算なら10月末が期限です。翌々月までに書類の提出だけではなく税金の納付まで終えている必要があるので注意しましょう。

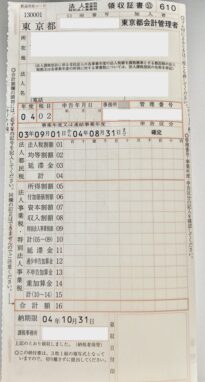

決算月を迎えると税務署から決算関連の書類が郵送されます。私の会社は8月決算で、東京都主税局と市役所から9月中旬にこのような書類が届きました。

申告方法の他、その地域の税率なども記載されています。基本的にはHP等で確認してその地域の法人税率さえわかればいいので、この書類の到着を待たずして申告可能です。

申告の流れ

手続きの流れはこのようなスケジュールになりました。8月決算なので10月末までの期限でしたが、今回初めてのマイクロ法人の決算なので余裕を持って早めに始めました。

| 時期 | 作業内容 |

|---|---|

| 8月(決算月) | 通常通り |

| 9月前半 | 会計ソフトで今年度の記帳を全て終える |

| 9月中旬 | 申告ソフトで申告準備を始める |

| 9月後半 | e-Tax等で申告・納付 |

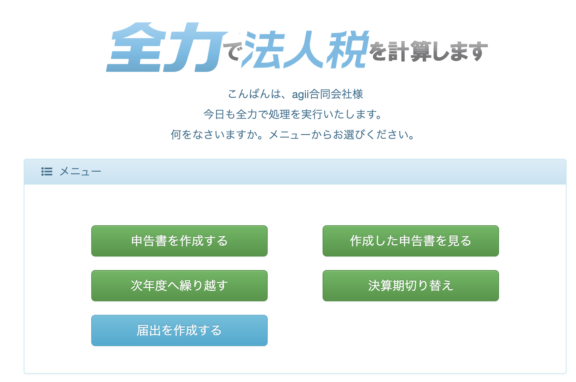

申告ソフトに「全力法人税」を使いました

法人の決算で必要なことは大きく分けて2つあります。

- 決算書類の作成

- 法人税申告書類の作成・法人税の納付

「決算書類の作成」はマネフォやfreeeなどの会計ソフトで作成します。日々の帳簿付から損益計算書や貸借対照表を作成します。決算書類を作ったらそれを元に「いくら法人税を払うのか」を算出するための「申告書類」を作成しますが、会計ソフトでは申告書類は作れません。申告書類の作成には別途申告ソフトを使う必要があります。

会計ソフトと同じく基本的に申告ソフトは有料です。さまざまな申告ソフトがありますが、私が利用しているのは「全力法人税」という申告ソフトです。

全力法人税は以下のような特徴があります。

- ソフトをインストールする必要がなくブラウザで動く

- WindowsでもMacでも使える

- マネフォ・freee・弥生など対応会計ソフトが豊富

- 素人向けに作られているので使いやすいUI

- 安い(初年度約2万円、次年度以降1万円)

ほとんどの申告ソフトがWindowsのみ対応の中、私はMacPCしか持っていないので全力法人税一択でした。

マネーフォワードクラウド会計は「法人税の達人」という申告ソフトと連携していますが、これは税理士向けのソフトで費用も高いので却下。そして費用だけみれば「税理士いらず」の方が安いですがWindowsのみ対応、使いにくそうなUI…という欠点があります。

以上のことからマネーフォワードの会計ソフトを使っているなら全力法人税が最有力候補かなと思います。

全力法人税は申告書の作成までは無料でできるので一度動かして試してみることをおすすめします。

全力法人税の費用

全力法人税はアカウント登録、決算書類のインポート・項目入力までは完全に無料で使えます。作成した申告書類をダウンロードするときに初めて費用がかかります。使い勝手を試したい・まずは比較したいという目的で無料で気軽に試せるのは嬉しいですね。

ダウンロード時にかかる費用は初年度は約23,980円、2年目以降は11,000円です。事業所が1箇所のみの法人の料金です。消費税の申告は全力消費税という別のサービスの利用が必要で+4,000円ほどかかります。

キャンペーンをやっていることが多いので初年度の費用は少し安くなるかもしれません。私は10%オフで購入できました。マネフォの会計ソフトを使っているのでトータルの法人会計費用は以下のようになります。

| ソフト名 | 費用 | |

|---|---|---|

| 会計ソフト | マネーフォワードクラウド会計

| 39,336円/年 |

| 申告ソフト | 全力法人税 | 21,582円/初年度 (11,000円/2年目以降) |

他の申告ソフトと比較しても安いほうですし、ブラウザで利用できること、対応する会計ソフトの数が多いことから考えても利用価値は高いと思います。

それでもやはり自分で申告するのが面倒、難しそう感じるなら決算だけ税理士に依頼するのもありです。後述しますがITサービス業以外で仕入れ・設備投資があったり取引先が多い場合は決算処理が難しくなります。申告代行のみの相場はだいたい10万円~なので、税理士ドットコム![]() で無料で相見積もりをとっていい税理士を探してみてくださいね。

で無料で相見積もりをとっていい税理士を探してみてくださいね。

会計ソフトですること

では具体的な決算手続きを紹介していきます。まずは会計ソフトでの作業です。

1. 記帳をする

その年の会計を締めるべく記帳をしていきましょう。年度内に定期的に記帳をしていると思いますが、その年のすべての取引を記帳する必要があるので基本的に決算月の翌月の作業になります。

- 売上の入金

- 仕入れ

- 経費等の支払い

- 売掛金・買掛金・未払金

- 役員報酬の支払い

- 社保の支払い

などなど、口座残高も確認しつつ記帳漏れがないか確認していきましょう。申告書類作成途中で記帳ミスが見つかったら再度仕分けをし直すことも可能です。

2. 決算前整理を行う

決算前整理とは、簡単にいうと1年間の会計を締めないと行えない会計処理のことです。会計ソフトを使って整理していきます。具体的に以下のような整理をしていきます。

売上原価

仕入れがある事業をしている場合、前期の棚卸し残高などを勘案して仕入原価を算出します。

減価償却費

減価償却が必要な設備投資などを行った場合に必要な処理になります。車や電化製品の購入の減価償却費の計上などがあります。固定資産台帳に記帳します。

貸倒引当金

売掛金や未収入金等を回収できず、将来貸倒れが発生する可能性がある場合に見積もった金額が貸倒見積額です。貸倒引当金は経費として認められるため、会社の利益を圧縮し節税にもつながります。

預金残高と帳簿の整合性確認

例えば期初の預金残高が100万円、普通預金への入出金が+80万円あれば、期末の普通預金残高は180万円になっているはずです。数字が合わなければなにか記帳をミスしていたり、漏れがある可能性があります。

やはり仕入れが多い・設備投資が多い・取引先が多い場合税理士に依頼するほうが楽だと思います。会計処理が複雑で作成する申告書類の数も多く大変な作業になります。逆に仕入れも設備投資もないようなケース(IT事業など)は考慮することが少ないので申告ソフトを使った1人決算に向いています。

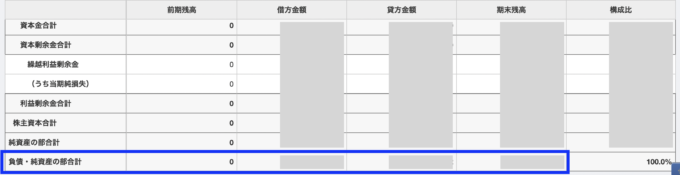

3. 試算表を確認する

試算表は、帳簿に記載されたすべての科目の借方、貸方の金額が記載される表です。BS/PLと似ていますが、BS/PLは資産や負債などの貸借科目だけにまとめられているので、より細かい科目で表示されている表と覚えておけばいいでしょう。

試算表は総勘定元帳から数字を転記して作るもので、仕訳や転記、計算上のミスなどがないかを確かめるために使われます。会計ソフトで自動作成されているので、マネーフォワードの場合、「会計帳簿」⇨「残高試算表」から確認できます。

確認するポイントは貸方・借方の金額が一致していることです。マネフォの残高試算表では前期残高・期末残高も考慮して計算していきます。

「前期残高 + 借方金額 – 貸方金額 = 期末残高」になります。

全項目見るのは大変なので、表の一番下の「負債・純資産の部合計」だけみればいいでしょう。細かい科目の金額の一致・不一致はあとで申告ソフトで作成する時にも一部確認できます。金額が一致していなければ仕分けに問題があるので直します。

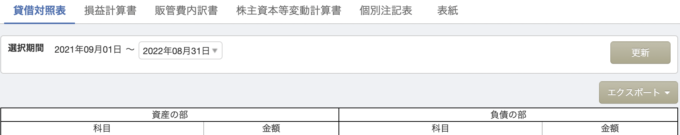

4. BS/PLの確認

すべて記帳が終わったら決算書類を確認しましょう。

貸借対照表、損益計算書などの決算書類が確認できます。

決算書類の確認ポイントについては全力法人税のブログで注意点が紹介されているので一読して問題ないがないか確認しておきましょう。

ここまで「間違ってはいけない」「漏れがないかな」と心配になると思いますが、申告書類を送信するまでは何回でもやり直し可能ですし仮に税務署から指摘が入っても直せばいいのであまり気にしすぎずに先に進んでみましょう!

申告ソフトですること

続いては申告ソフトの出番です。前述した通り「全力法人税」を使って申告していきます。

アカウント登録

全力法人税の右上「無料アカウント登録」をクリックしてアカウント登録します。登録しただけでは費用はかかりません。

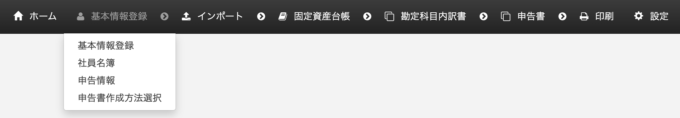

基本情報登録

会社の基本情報を登録していきます。ここでは特に難しい入力項目はありませんでした。

よくある入力フォームで使いやすいUIです。途中データは保存できるのでその日のうちにダウンロードまで済ませる必要はありません。

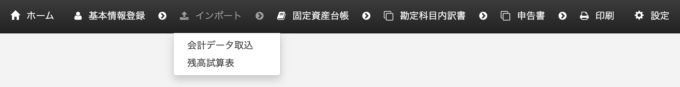

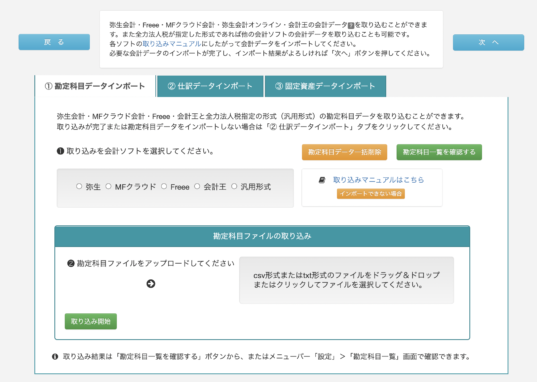

決算書類のインポート

続いて申告書類を作成するため、決算書類をインポートしていきます。

- 会計ソフトから決算書類をエクスポート

- 申告ソフトにインポート

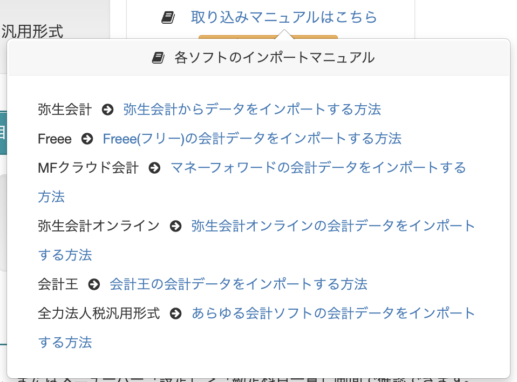

という流れになります。会計ソフトから決算書類をエクスポートする方法はお使いの会計ソフトによって異なりますが、全力法人税でマニュアルを用意してくれているのでマニュアルを確認しながらエクスポートしましょう。

全力法人税のインポート画面の「取り込みマニュアルはこちら」から確認できます

マニュアルに従い以下のデータを会計ソフトからエクスポートし、全力法人税にインポートします。

- ① 勘定科目データ

- ② 仕訳データ

- ③ 固定資産データ

私の場合、固定資産はなかったので固定資産データはエクスポートもインポートも不要でした。

データのインポートは何度でもやり直し可能です。私も次の画面に進んでいって金額の不整合がわかったので2、3回やり直しました。全力法人税のデータ一括削除をして、会計ソフトで仕訳を直して、再度エクスポート・インポートするという流れです。

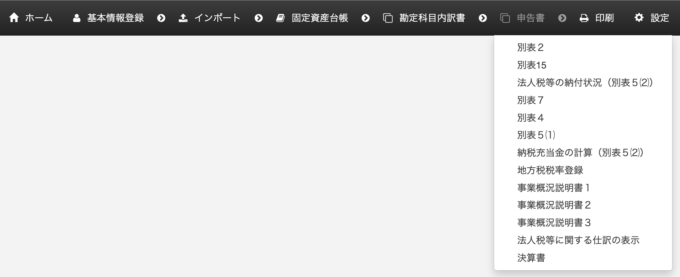

固定資産台帳の確認

固定資産がある方はここで入力内容を確認します。

私の場合、固定資産は個人事業側につけています。というのも個人事業の方が圧倒的に売上が多いく、個人も法人もIT事業なのでPC・デスク等の大きな経費はすべて個人側につけて節税するようにしています。これでマイクロ法人は超シンプル会計にできます。

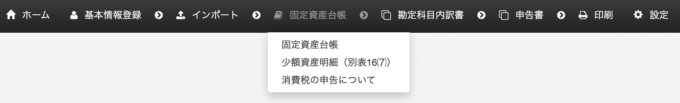

消費税の申告について

課税事業者で消費税申告が必要な方もいらっしゃると思います。全力法人税では消費税の申告はできないので全力消費税というサービスを使う必要があります。

全力法人税と同じく費用は印刷をするときにかかるので、入力などを無料で試すことができそうです。費用は税込4,180円/年度です。私は免税なので今回は利用しませんでした。

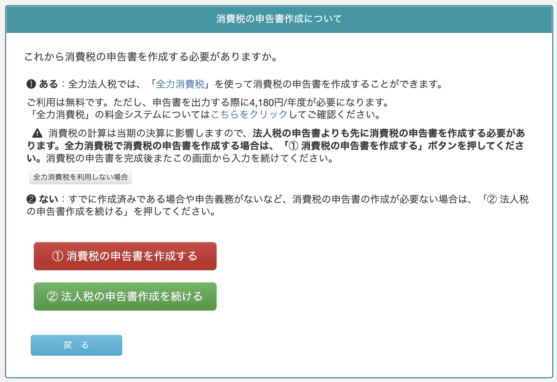

勘定科目内訳書を入力をする

インポートが終わったら、後は画面に沿って入力するだけです。勘定科目内訳書の入力・確認をしていきます。

約15科目もあり大変そうに見えますが、入力はインポートしたデータから基本的に自動入力されています。またマイクロ法人でシンプル会計なら

- 預貯金等

- 借入金(役員借入含む)

- 役員給与等

がメインです。入力不要な項目も多いのでそこまで大変ではありませんでした。科目の入力画面はこのような感じになっています。

入力・確認したら「次へ」を押して次の科目の入力・確認をしていきます。

入力金額チェック

科目によって右下にこのような「入力金額チェック」があります。

入力値とインポートしたデータで不整合があると差額が0になりません。入力値か帳簿が間違っている可能性があるので、0になるように直していきましょう。これが合わなくて私は帳簿のミスを見つけることができたので嬉しい機能でした。

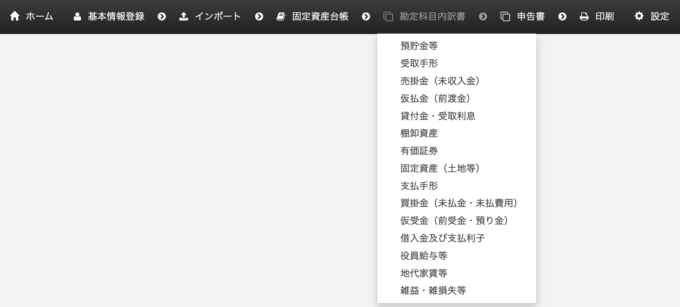

申告書を作成する

科目内訳書の入力・確認が終わると申告書の作成に移ります。ここは自分で記入する箇所も多く少し難しかったので一部解説していきます。

地方税率登録

地方税率は法人の所在地の地域によって変わります。税務署から届いた書類や該当の地域のHPを見て税率を確認して入力します。

事業概況説明書

入力内容で一番難しかったのが「事業概況説明書」です。その法人の概要説明(事業内容・従業員・経理状況)をする書類ですが、入力欄も多く調べながら入力しました。

画面右上にリンクがありますが、全力法人税のブログにも事業概況説明書の記入方法が載っていますのでこれを見ながら入力していきます。極小マイクロ法人なのでかなり空欄が多くなりますね…

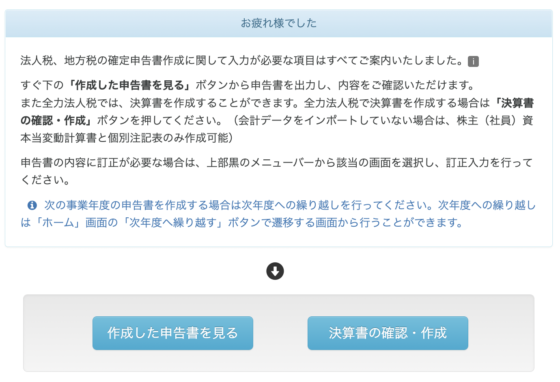

全項目入力完了

入力が全て完了するとこのような画面が出てきます。ここに記載されているのが法人税です。私のマイクロ法人は赤字だったので最低の法人住民税のみとなりました。

表示された通りに未払法人税を会計ソフトに記帳します。

*データのインポートは未払法人税が記帳されていない状態で行う必要があります。未払法人税を記帳した後のインポートのやり直しの際は注意しましょう。

決算書の確認

さて、入力はこれで終わりです!スムーズに行けば大体2〜3時間でアカウント登録から入力完了まで終えることができると思います。

入力を終えるとこのような画面が表示されます。

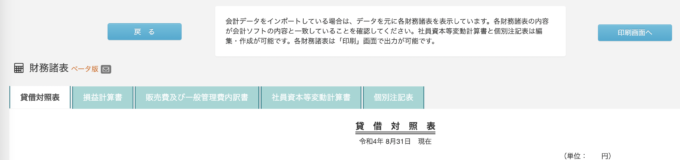

「決算書の確認・作成」を押すと全力法人税で作成した決算書類を確認することができます。

電子申告する場合は会計ソフトで作成した決算書ではなく、全力法人税で作成された書式の決算書類が必要になるようです。そのため全力法人税でも決算書が作成されます。

この画面で全力法人税で作成された決算書と、会計ソフトで作成した決算書に内容の齟齬がないか確認しましょう。

申告書類の確認

「作成した申告書を見る」を押すを印刷画面に映ります。ここで作成した申告書の出力ができます。

お支払い

出力ボタンを押すとお支払い画面に移ります。ここまで無料で使えるのはすごいですね!支払いはPaypal、クレジットカード等で可能です。

申告書類のダウンロード

「PDF出力」を押すと申告書類がPDFでダウンロードされます。

「e-Tax」「eLTAX」出力は電子申告でアップロードできる書式で申告書類がダウンロードできます。

e-TaxとeLTAXで電子申告をする場合は3つすべてダウンロードします。電子申告せず郵送などで申告書類を提出する場合はPDFのみで大丈夫です。

*なんどダウンロードしても追加費用などはかかりません

申告・納付する

法人税は3種類あります。簡単にいうと国、都道府県、市区町村の三箇所に対する税金なのでそれぞれに申告・納付します。

| 税金 | 提出先 | 電子申告 | 提出書類 |

|---|---|---|---|

| 法人税 | 税務署 | e-Tax | ・法人税申告書および地方法人税申告書 ・法人事業概況説明書 ・勘定科目内訳明細書 ・決算書類 |

| 法人都道府県民税 | 都道府県の税事務所 | eLTAX | ・法人事業税・地方法人特別税・法人都道府県民税の申告書 (第6号様式) |

| 法人市民税 | 市町村の税事務所 | eLTAX | ・法人市町村民税の申告書(第20号様式) |

決算書類も含めて提出書類はすべて全力法人税から出力されます。電子申告の場合は迷うことはないと思いますが郵送で提出する際はPDF出力したものから上の表に当てはめてそれぞれの管轄の事務所に送りましょう。

e-Taxで法人税の申告

ダウンロードしたデータを用いてe-Taxで申告していきます。法人税の申告はブラウザ版から利用可能ですので、WindowsでもMacPCでもどちらでも電子申告できます。申告方法は全力法人税のマニュアルに記載されているので確認しながら行います。

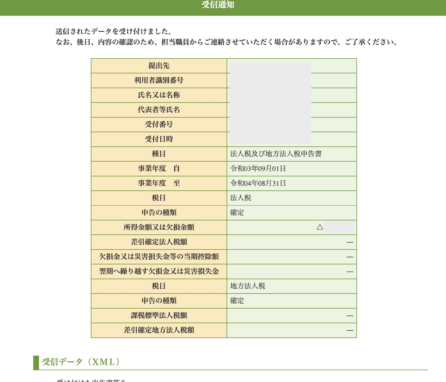

「送信」が完了するとメッセージBoxにこのようなメッセージが表示されました。

私の会社の場合赤字なので法人税はありませんでした。納付が必要な方はe-Taxの納税メニューからクレジットカードやネットバンク等から支払いをします。

eLTAXで法人住民税の申告

続いて法人住民税(都道府県民税・市民税)です。赤字でも法人住民税の支払いは必ずありますので忘れずに行いましょう。

eLTAXで申告する場合

法人住民税はeLTAXから申告・納付が可能です。eLTAXを使った申告はダウンロード版を利用する必要があります。eLTAXのダウンロード版は現状Windowsしか対応していませんので環境がない方は後述する郵送で申告します。

全力法人税のマニュアルを見て確認しながら申告していきます。

申告が終わったらいよいよ納税です。電子申告した場合はインターネットバンキングやクレジットカードでの納税が可能です。こちらも詳しいマニュアルがあるので見ながら進めていきます。

地方税をPCdeskでインターネットバンキングにより電子納税する方法

2023年4月からクレジットカード納付が対応になっています。納付方法の選択画面に以下のように表示されます。

多少手数料はかかりますが、私はクレジットカードでポイントやマイルを貯めているのでクレジットカード支払いにしています。操作を進めていくとF-REGIという外部サービスの画面が開きカード情報を入力します。

クレジットカード以外にもダイレクト納付やインターネットバンキングを選択して支払うこともできます。最終的にちゃんと納付ができたかどうかは、eLTAXのメッセージ画面を確認しておきましょう。

郵送で申告する場合

WindowsPCの環境がない場合は郵送で申告することも可能です。全力法人税からPDFで出力した書類のうち

- 都道府県民税は第6号様式を管轄の都税事務所に

- 市民税は第20号様式を市役所に

それぞれ印刷して市役所と都税事務所に郵送します。郵送の場合は控えをもらいたいので2枚印刷して1枚を控え用として、返信用封筒も同封して送りましょう。

郵送申告の納付方法

郵送の場合の納付方法ですが、前述した通り決算月の翌月に都税事務所と市役所からそれぞれ納付書類が送られてきます。

申告書類を確認しながら納付書に金額を書いて銀行で現金で納付が可能です。詳しい納付方法は管轄の税務署や役所に問い合わせてみてください。

*郵送の場合結構な手間になるので、WindowsPCがあるならeLTAXを使って申告・納付することを強くおすすめします

2期目移行の処理

私のマイクロ法人も2期目が無事に終了し、2期目も全力法人税を利用して決算を行いましたので2期目の注意点を追記します。

未払い法人税を相殺する

前期に全力法人税で申告した場合、全力法人税の案内に沿ってその年の法人税を以下のように帳簿に記録したと思います。

例)前期末日8/31に以下のように登録

| 借方 | 貸方 | |

|---|---|---|

| 法人税等 | 50,000 | 未払い法人税等 |

| 法人税等 | 20,000 | 未払い法人税等 |

この法人税は申告が終わった後実際に納付したのが9/30だとします。その場合、翌期9/30付で上で登録した「未払い法人税」を相殺した仕分けを追加します。

| 借方 | 貸方 | |

|---|---|---|

| 未払い法人税等 | 50,000 | 普通預金 |

| 未払い法人税等 | 20,000 | 普通預金 |

この相殺仕分けをした上で全力法人税で申告書類の作成を始めます。

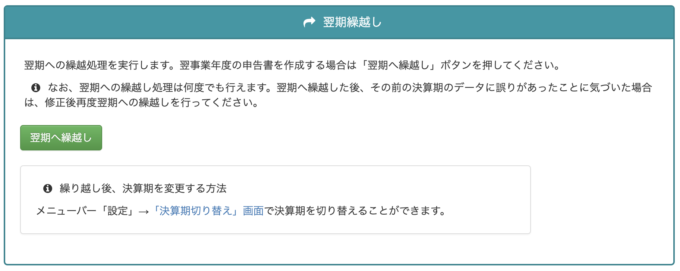

次年度へ繰越す

会計処理で行うことは基本的に上で説明した通りで変わりはありません。決算書類ができたら全力法人税にログインしましょう。前期の申請状況が残っています。トップ画面にて「次年度へ繰り越す」をクリックして新しい期で申請できるようにします。

繰り越したら「申告書を作成する」から始めましょう!会社情報などは前期の入力内容が残っているのですごく楽です。お支払いのタイミングも書類をダウンロードするタイミングで発生するので、入力までは無料で利用できます・

まとめ

お疲れ様でした!これで法人税の申告・納税は全て完了です。

いかがだったでしょうか?

- 仕入れや設備投資がない

- 取引先が少数

など超シンプル会計なマイクロ法人なら税理士なしで1人申告可能だと思います。私自身はネットビジネスだけで複雑な取引はないので、申告作業は2〜3時間、e-TaxとeLTAXの操作時間も1時間程度なので1日あれば余裕で終わるレベルです。

逆に仕入れ・設備投資もあり勉強コストがかかりそう、ミスが怖いと思うなら税理士に依頼して任せてしまいましょう。税理士に依頼しても決算だけなら10万円前後でやってくれるところも多いので見積もりをとって検討してみましょう!比較サイトは業界最大手で登録税理士が多い税理士ドットコム![]() がおすすめです。

がおすすめです。

自分に合った申告方法でマイクロ法人の1年を締めくくりましょう。

以上、お読みいただきありがとうございました!

コメント